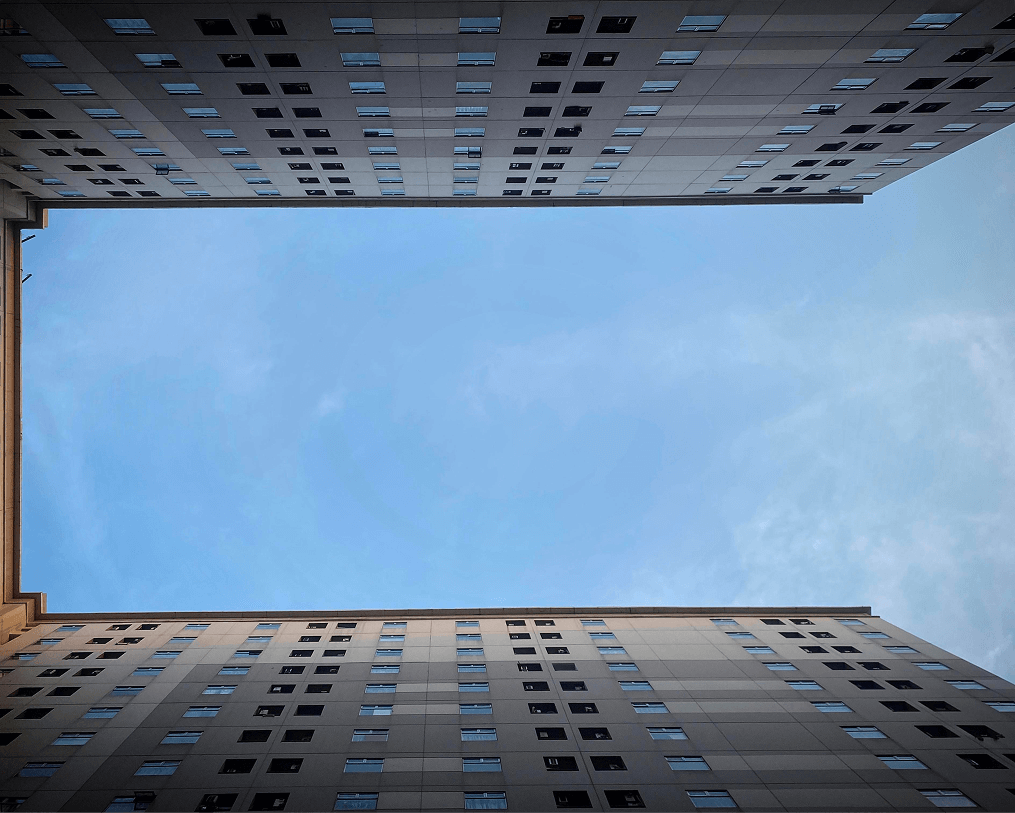

Apalah kota kecuali manusia-manusia di dalamnya?[1] adalah kutipan yang tepat untuk disematkan pada sebuah entitas hunian di Jakarta Selatan yang bernama Kalibata City, karena satu-satunya yang menarik untuk dibahas dari padanya hanyalah cerita-cerita dari aktivitas puluhan ribu manusia yang menjadikannya rumah, atau sekedar tempat untuk singgah. Bangunannya sangat membosankan, berupa 18 menara yang terdiri dari 22 lantai dengan desain yang generik tanpa ada upaya apa pun untuk memiliki karakter atau identitas yang spesifik. Ruang-ruang terbuka diantara deretan menara, hampir seluruhnya berupa aspal untuk jalur sirkulasi dan parkir kendaraan bermotor tanpa penghijauan yang berarti. Lalu mengapa saya, bersama dengan sekitar 15 ribu manusia lainnya memutuskan untuk tinggal di tempat ini? Secara sederhana, jawabannya hanyalah kombinasi dari 3 hal : harga, lokasi dan privasi.

Mari kita bahas dengan lebih detail dari yang paling penting: keterjangkauan harga. Jakarta adalah kota kelas pekerja, sebagian besar berpenghasilan dalam rentang 5-10 juta rupiah per bulan. Dengan demikian, anggaran yang rasional untuk membiayai hunian per bulan berada dalam kisaran 2-4 juta rupiah per bulan. Suatu hal yang mustahil bagi kelas pekerja ini untuk bisa punya hunian di dalam kawasan maupun di sekitar kawasan pusat bisnis utama. Pilihan yang masih masuk akal hanya ada 2 : mencicil hunian milik di kawasan pinggiran kota atau menyewa kamar kost atau apartemen sewa di tengah kota. Jangan lupa, pilihan pertama disertai juga biaya transportasi serta alokasi waktu tempuh yang lebih banyak dibandingkan pilihan kedua.

Apa yang menjadikan keterjangkauan harga di tempat ini bisa terjadi? Bisa jadi ada hubungannya dengan kegagalan proyek raksasa pemerintah berjudul “1000 tower rumah susun” yang digagas di era SBY-JK. Program ini memberikan subsidi besar-besaran kepada pengembang yang bersedia membangun hunian vertikal di tengah kota bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Namun, ribuan unit yang terbangun dilepas melalui mekanisme pasar bebas, dan secara alami dikuasai oleh mereka yang memiliki modal sebagai satuan unit investasi properti. Meskipun demikian, dengan modal yang relatif lebih rendah, harga jual atau sewa di kawasan ini masih lebih terjangkau jika dibandingkan dengan unit-unit properti lain yang tidak memperoleh manfaat dari mekanisme hunian bersubsidi.

Tapi rumah tidak hanya tentang hitung-hitungan transaksi ekonomi, apalagi sekedar alat investasi sewa menyewa atau jual dan beli. Rumah seharusnya juga berfungsi untuk mengisi ulang energi, baik secara fisik ataupun emosi. Kita butuh makan yang enak, binatu yang bersih, pasar yang lengkap, kedai kopi langganan, ataupun sekedar tempat nongkrong yang nyaman. Kita butuh sebuah ekosistem yang lengkap dan utuh, bukan sekedar tempat untuk tidur. Pada akhirnya, yang menentukan dalam proses menentukan sebuah pilihan hunian, sangat bergantung pada narasi yang ditampilkan.

Yang menarik dari narasi tentang Kalibata City, adalah tentang sulitnya membedakan antara fakta dengan yang fiksi. Berbagai stigma yang muncul di laman berita, bahwa tempat ini adalah sarang narkoba, prostitusi ataupun ruang ramah bagi komunitas lgbtq, justru membuat saya semakin penasaran dan tertarik untuk menggali informasi lebih dalam lagi.

Jika rekan-rekan suatu saat berkunjung ke kawasan ini, pasti tidak akan langsung menyadari bahwa ada hal-hal yang membuat tempat ini berbeda dari kawasan hunian vertikal berkepadatan tinggi lainnya di Jakarta. Setelah menyeruput setengah cangkir kopi, atau menghisap habis satu batang rokok filter, sambil mengamati dengan lebih seksama, rekan-rekan akan mulai mempertanyakan, mengapa ada beberapa mobil mewah dan sangat mewah mengisi beberapa spot parkir yang tersedia? ini adalah mobil yang harganya bisa jadi sama atau bahkan lebih mahal dari harga beli satuan unit apartemen di kawasan ini. Milik siapa mobil-mobil ini? Jika sanggup memiliki mobil semahal ini, mengapa tetap memilih untuk tinggal di apartemen kelas pekerja bersubsidi ini?

Setelah menghabiskan seporsi makan siang dan memesan tambahan segelas es teh manis, bersiap menyalakan batang rokok yang kedua, rekan-rekan akan mulai menyadari, bahwa ada banyak orang-orang dari latar etnis dan kebudayaan yang asing, berlalu lalang di sana-sini, atau mengobrol menggunakan bahasa yang kita tidak mengerti. Ada yang berpakaian jubah dan cadar menutupi wajah, ada pula yang berpakaian minimalis dan terbuka di sana-sini. Sepertinya, ruang-ruang sosial di lantai dasar Kalibata City terasa lebih internasional daripada halaman kantor imigrasi. Menariknya, semua terlihat nyaman, serasa di rumah sendiri. Di sebuah tempat yang menerima siapapun, tidak ada lagi dikotomi pendatang dan pribumi, hanya kesadaran bahwa kita semua setara disini.

Pada saat yang sama, kita juga lambat laun menyadari, bahwa ini adalah tempat yang menyediakan ruang bersama yang guyub seperti suasana kampung di lantai dasar namun sangat privat dengan akses yang terbatas dan pintu-pintu unit anonim di lantai-lantai hunian diatasnya. Ini adalah sebuah tempat dimana terdapat kasus penggerebekan narkoba, namun juga pesta kenaikan kelas Pendidikan Anak Usia Dini di atrium pusat perbelanjaannya. Sebuah tempat yang menjadi TKP kasus pembunuhan atau bunuh diri, tapi juga sebuah tempat yang memiliki jadwal rutin kerja bakti dan senam pagi. Di basementnya terdapat masjid, tempat karaoke, biskop mini hingga tempat pijat refleksi. Di dalamnya bisa jadi beroperasi sindikat perdagangan manusia, tapi juga berdiri komunitas penyayang kucing yang rutin merawat, memberi makan dan memberi nama dari hampir 300 kucing tanpa pemilik yang berkeliaran bebas di koridor dan taman-tamannya.

Bisa jadi, kita perlu melihat Kalibata City sebagai sebuah koloni, yang terbangun dari sebuah kegagalan perencanaan, namun dibentuk dan dikembangkan secara organik oleh pasar, melalui serangkaian konsensus yang tidak sepenuhnya resmi dan legal, agar sesuai dengan kebutuhan nyata sebuah hunian kelas pekerja kota di saat ini dan masa depan. Sebuah kota, yang gagal dari sudut pandang perencana, namun berhasil menjawab berbagai persoalan dan kebutuhan hidup penghuninya.

[1] Shakespeare, Coriolanus, Babak 3, Adegan 1, 1623.

Ar. Andesha Hermintomo ST., IAI.

Arsitek dan Peneliti Perkotaan